VAE Expert

Dossier de validation du niveau bac +3 au doctorat

1. Doctorat, EDBA, DEC et VAE

Si vous souhaitez valider les acquis nés de vos expériences sur un doctorat, adressez au Directeur du département des études Doctorales de l'Université sélectionnée (consultez l' annuaire des écoles doctorales et à l'Accès doctorat unique et mutualisé : ADUM) :

- Un CV trés détaillé (une biographie raisonnée) précisant vos expériences professionnelles surtout en matiére de recherche et vos productions scientifiques et techniques ;

- Un courrier de motivation ;

- Une notice synthétique présentant vos travaux d'expertise d'envergure (c'est-à-dire à la frontiére des savoirs les plus avancés), vos recherches (déjà effectuées, contrairement à un étudiant) avec rédaction d'un mémoire d'acquis de la recherche, vos autres publications nationales ou internationales (avec comité de lecture), vos directions d'ouvrages, la liste de vos communications, colloques et conférences ;

- Comme pour les autres candidats à la VAE, annexez les documents probants ;

- Une proposition de thése. Vous réaliserez un rapide état de l'art, puis expliciterez les intérêts du théme de votre étude en explorant des points de vue différents.

-

En quoi votre idée est-elle un prolongement évident de l'état des

connaissances

?

Article L. 6411-1 du Code du travail et articles L. 613-3, R613-35 et R613-36 du Code de l'éducation. - Quel prolongement envisagez-vous de produire et publier après votre thèse ?

Doctorat au CNAM : Consultez ADUM

Nous pouvons vous orienter vers une école doctorale et vous suggérer des directeurs de thèse.

2. Comment faire émerger les compétences implicites des experts ?

La question se pose, car la compétence c'est d'abord savoir agir, en situation. Hors situation, elle est invisible. En observant un technicien dans son atelier, un chercheur dans son laboratoire, on s'aperçoit qu'ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils sont capables d'écrire. Or La VAE s'appuie sur une culture de l'écrit. Les candidats sont vite confrontés à cet écueil : comment exprimer par écrit ses compétences pour révéler le contenu et le niveau de ses acquis et les relier de façon explicite au diplôme ?

Votre lecteur (le jury) est lui, confronté aux limites de son

interprétation

lorsque le travail de mise en pertinence (rédaction du livret de validation) n'est pas

réussi.

Illustration :

en qualité de pilote de Rafale, comment faire comprendre au jury qui ne connait rien à mon métier, que les compétences mobilisées avant, pendant et après chaque situation de travail correspondent aux unités d'enseignement du diplôme d'ingénieur visé par procédure VAE ?

En réponse à la perplexité du jury, le candidat doit connaitre et savoir formuler les règles et principes généraux liés au diplôme et ensuite les relier à son contexte à travers un récit pour se faire comprendre. Plus il est compétent, plus il sait exprimer, identifier, hiérarchiser, évaluer et prendre en en compte des variables diverses et complexes. L'accompagnateur compétent l'aide à accomplir ce travail littéraire.

Les compétences nécessaires pour dire et écrire ne sont pas les mêmes que celles mobilisées pour faire ou agir. Sans la réduire à un phénomène purement linguistique, plus le niveau de diplôme visé est élevé, plus la VAE s'ancre dans le langage, plus précisément dans les associations de pensée entre mots-clés de la VAE et vécu. De fait, elle oblige à un changement d'expression et donc de regard sur son travail.

Ne commettez pas l' erreur faite par beaucoup de candidats qui n'évaluent pas le travail à fournir et préfèrent présupposer que le jury sait, donc il devine.

C'est vrai pour des diplômes où les compétences sont faciles à repérer et évaluer, mais c'est loin d'être toujours le cas, notamment les diplômes universitaires. Si vous n'utilisez pas les champs lexicaux adéquats, si vous ne contextualisez pas vos expériences, si vous ne justifiez pas vos pratiques, si vous ne les reliez pas de façon logique aux attentes du diplôme, le jury considérera que faute d'information suffisante, il est dans l'incapacité de valider intégralement vos acquis .

3. Une problématique langagière exemplaire de la VAE

Monsieur V. est responsable depuis 30 ans de la maintenance d'une chaine de production d'une

grande

entreprise pharmaceutique.

Il en connait parfaitement le moindre rouage. Hélas, il tombe malade et

est hospitalisé. Pendant son absence, le tunnel de rétraction tombe en panne. L'atelier de

maintenance est incapable de réparer. Les interventions difficiles sont habituellement confiées à

Monsieur V. Une délégation va le voir à l'hôpital. Le malade explique comment s'y prendre, sur

quoi

il faut porter son attention.

Ils repartent contents de ses explications. Sur place, ils ne

réussissent toujours pas à réparer. A son retour de l'hôpital, Monsieur V. reprend le travail et

sans problème, il diagnostique finement, conçoit le

plan d'action

correctif et répare le tunnel...

La technique devient un prolongement de soi-même.

En

l'observant

, on constate qu'il sait où se focaliser. Il s'intéresse particulièrement à tel mouvement, à tel

défaut partiel, etc. Toute une série de micro-opérations qu'il n'a pas pu expliciter et qui révèle la subtilité avec laquelle il saisit les relations entre les attributs d'un

problème

.

D'autre part, il fait comprendre les sous-problèmes engendrés par les concepts de solution

proposée.

Il est entrainé à avoir une image clinique de la situation (son début, sa fin). Cette perception

experte n'est pas simple à exprimer dans un dossier de validation.

Ce qui est vrai pour un technicien est vrai pour un ingénieur.

A lire le guide méthodologique sur son savoir expert, ses subalternes constatent qu'il est

criblé d'omissions.

Ce que n'ont pas su faire les collègues, visitant monsieur V. à l'hôpital, c'est l'interroger

finement.

Ce qui est vrai au niveau opérationnel (niveau bac à bac+3), est vrai au niveau stratégique (à partir du niveau bac+5).

Comment faire apparaitre au jury le niveau d'expertise de Monsieur V ?

L'expert a souvent perdu depuis longtemps les règles apprises en début d'apprentissage, voire il ne

les utilise plus (phénoménologie).

Ce sont les questions de l'

accompagnateur

VAE qui permettent au candidat de mettre des mots sur ses

représentations

difficiles d'accès.

Si l'accompagnateur arrive à se représenter la situation, le jury se la représentera.

Ce sont les savoirs dire et écrire qui sont privilégiés dans un parcours VAE.

4. Comment distinguer un expert d'un autre professionnel ?

Il existe deux types d'experts.

1. Au niveau opérationnel

- Celui qui effectue avec succès une tâche, une activité, une mission mieux et plus rapidement que d'autres ayant les mêmes fonctions . Le candidat explicitera des indicateurs illustrant et mesurant cette aisance.

- Celui qui effectue avec succès une tâche, une activité ou une mission complexe, problématique ou très inhabituelle.

Questions :

- Que faites-vous de différent par rapport à vos collègues ou confrères ?

- Que faites-vous de façon automatique ?

- Quelles sont les modifications (parfois minimes) qui font la différence ?

- Qu'est-ce qui dans l'utilisation particulière de vos savoir-faire, crée de la valeur , est innovante ?

- Que mobilisez-vous de vos connaissances et comment dans les situations exceptionnelles ?

2. Au niveau stratégique

- Celui qui maitrise la qualité en expertise (norme NF X 50-110) et les outils associés

- Celui qui a une parole d'expert. Ses écrits sont pris en compte par la direction

- Celui qui a une représentation à long terme, multicritère, systémique

- Celui qui identifie et mesure les impacts des changements sur toute une chaine de valeur

Le professionnel expert construit au fil du temps des

représentations

et des modes de traitement spécifiques à son domaine d'activité. Il améliore ses

pratiques

par "oscillation progressive" vers un objectif idéal que le candidat à la VAE pourra

définir

.

Sa longue pratique a développé en lui une intuition qui lui permet d'anticiper les difficultés et

résultats en partant de très fins

indicateurs

. Il fait ainsi l'économie de temps, car il va à l'essentiel n'hésitant pas à diminuer les

informations

nécessaires et les étapes des

processus

de

diagnostic

et de recherche de

solutions

.

Il sait relier les situations nouvelles aux situations déjà rencontrées. Cette aisance lui permet

de formuler rapidement des

hypothèses

de repérer les points

problématiques

, les

contraintes

et d'anticiper les répercussions.

Il y a souvent des écarts significatifs entre les pratiques prescrites officiellement et les

pratiques

effectives de l'expert, car il a développé des approches et des interprétations singulières.

Il n'est donc pas simple pour un candidat expert, d'exprimer par écrit ses pratiques dans le dossier de validation, car il doit reconstruire des schémas que sa longue expérience peut avoir rendu invisible.

Posons le problème :

- "Qu'est que le candidat expert fait de différent de ses collègues ? De ce qui est référencé dans le diplôme visé ? "

- "En quoi votre grande habitude aide à mieux compenser les manques, mieux identifier et répondre aux attentes ? "

On peut dire que plus le niveau du diplôme visé par le candidat expert est élevé, plus il maitrise un schéma de cohérence élevé et plus l' accompagnateur doit l'aider à exprimer ses schémas cognitifs et la passion qui transcende les connaissances . Le dossier de validation doit révéler cette maitrise.

5. Comment récolter les connaissances expertes et les verbaliser dans le dossier de validation ?

Structuration de l'explicitation du TALENT, de l'ART, du style

Dès le niveau bac+5, certains candidats place la barre très haut, généralement plus haute que les étudiants. Les universités et grandes écoles proposent soit une trame (elles diffèrent selon les organismes) aidant le candidat à interroger ses acquis, soit celui-ci est au prise avec le mystère de la feuille blanche.

Les thématiques à aborder ne distinguent pas un dossier de validation d'un candidat visant un Master 2 de celui d'un candidat visant un Bac pro. Seuls, le maillage des informations descriptives à fournir au jury se resserrre et se précise et les analyses s'approfondissent.

Le propos et la structuration peuvent rester les mêmes :

- Le contexte stratégique, institutionnel, le cadre juridique

- Le contexte interne, la structure organisationnelle

- Le contexte du candidat, ses responsabilités, ses missions et les relations étroites avec chaque pôle d'enseignement.

Les questions génériques posées en pages précédentes restent donc valables. Est générique ce qui repose sur l'organisation structurelle de toutes les expériences humaines.

La posture intellectuelle reste aussi la même. On peut la résumer ainsi : vous enseignez à des enseignants. Votre communication didactique et pédagogique indique le niveau de vos acquis. Cela implique que vous fassiez référence à un certains nombres de textes fondateurs (réflexions sur le métier, auteurs de référence, lois,...)

Pour réussir cet exercice, plusieurs approches complémentaires sont

possibles pour explorer vos acquis et structurer votre récit :

Nous en retenons principalement 4 :

- Les situations normales de travail - Voir ci-dessous - à explorer en fonction de chaque thématique recensée dans le référentiel du diplôme visé,

- Les situations de changement et/ou la gestion de projet ,

- Les situations problèmes et/ou de crise .

- L'audit processus

Les différentes situations de travail

Différents plans sont possibles selon la typologie des situations de travail :

- Un plan structuré par type de gestion,

- Un plan s'appuyant sur cartographie des processus contextuels associés à chaque unité d'enseignement du diplôme visé (regroupée par famille ou pas), et sur l'étude comparative et critique avec les processus ad hoc

- Un plan s'appuyant sur le ligne de temps, le déroulement séquentiel des tâches composant une activité, et son analyse

- Un plan s'appuyant sur la cartographie des flux d' information ,

- Un plan s'appuyant sur la cartographie (MOA et MOE) d'une gestion de projet , du changement, l'innovation,

- Un plan s'appuyant sur la cartographie d'une gestion de problème et l'investigation raisonnée associée (induction, déduction, comparaison).

- Un plan s'appuyant sur la méthodologie d'audit.

Exemple d'analyse par type de gestion

Le candidat à la VAE prendra soin de catégoriser suivant leur nature (les différents types de gestion) les compétences requises pour concevoir et réaliser les situations de travail qu'il a sélectionné pour expliciter ses acquis. Ces compétences sont autant de thèmes de réflexion à exprimer dans un chapitre du dossier de validation.

- Par exemple, quelles sont les phases d'activités cognitives, métacognitives (c'est-à-dire relative à l'auto-interrogation du candidat sur les objectifs, sur les moyens à utiliser, sur les résultats à obtenir, sur caractéristiques des personnes...) et manuelles ? Quelles sont les phases d'étude, de fabrication, de services ?

- Quelles sont vos réflexions associées à chaque type de gestion, relatives de la définition des contextes et les enjeux , des objectifs stratégiques et fonctionnels, des études à mener, des recherches et analyses , des prises d' information d'entrée, des parties prenantes , des contrôles et évaluations , des activités administratives, des ressources , des outils , des tests , des initiatives , des plans d'action , de l' organisation , des contraintes , des risques , des problématiques significatives, des informations de sortie, des résultats, le recul critique , etc .

Structurez votre récit en fonction de ces thématiques. Focalisez-vous sur votre créativité (l'état des lieux initial, votre intervention pour faire évoluer, optimiser, améliorer les processus) et sur votre délégation de décision (je décide seul de… dans l'objectif de …)

Ne retenez que ce qui a de la valeur au regard du diplôme visé. Demandez-vous : est-ce que l'information satellite recueillie est du niveau du diplôme ?

En effet, toutes les

connaissances

du candidat ne méritent pas d'être recensées.

Celles qui sont déjà théorisées et reconnues par une certification du niveau requis sont simplement

à noter sans approfondissement.

Par contre, les connaissances produites et organisées de manière pré-réfléchie par le candidat

expert au cours de ses expériences sont repérées par

l'accompagnateur

compétent. Elles doivent être verbalisées et étudiées à fond. Ainsi, aucun domaine d'activité du

candidat expert ne restera inexploré.

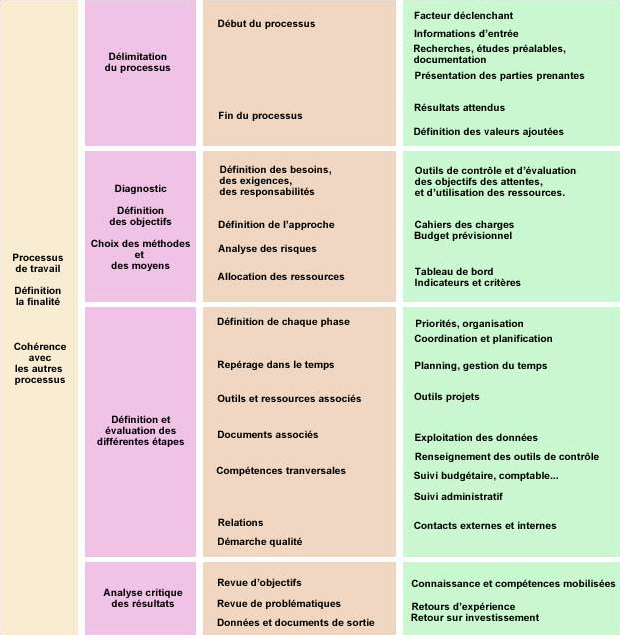

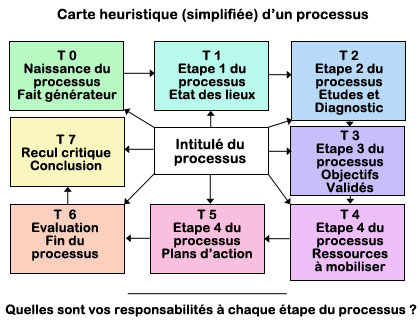

Exemple d'analyse par cartographie de processus :

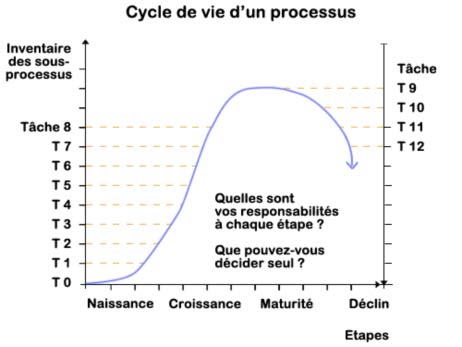

Sélectionnez les processus de travail les plus en cohérence avec le diplôme visé et analysez-les en vous appuyant sur les schémas ci-dessous.

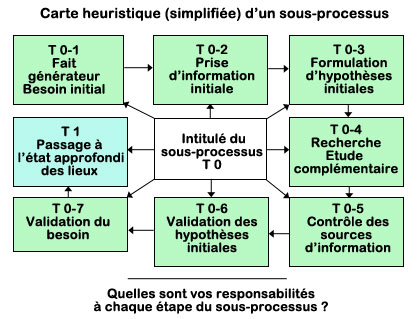

Zoom avant sur le sous-processus T0 :

Pour chaque processus et sous-processus inventoriés demandez-vous :

- Quel est votre niveau de responsabilité : responsable décisionnaire, assisant indispensable, assistant en soutien, conseiller, excécutant,

- Quelle est la cohérence avec le contenu et le niveau de chaque attente du diplôme

Ne commencez la rédaction de votre mémoire de validation que lorsque ce travail d'inventaire et d'analyse (la mise à plat) est achevé. Le candidat portera une attention particulière aux moments clés des situations de travail.

Concluez en vous demandant : quels furent les retours d’expérience ? Revenez sur les objectifs prédéfinis pour les discuter. Faites les liens explicites avec le diplôme visé. A partir du niveau bac+5, le candidat fera une étude prospective.

Exploration chronologique des acquis en appuyant sa description et sa réflexion sur l'organisation temporelle des tâches.

Concevez un tableau GANTT, PERT de l'activité. A chaque jalon dans le temps situez votre rôle, votre champ de responsabilité en vous appuyant sur les verbes clés.

Illustration aux temps T1, T2, T3... : Pour la tâche T1, quelles connaissances

ai-je mobilisées ? En quoi le contexte influe-t-il sur T1 ? Quel est l'objectif principal de T1 ?

Comment l'ai-je fixé ? Quelles informations dois-je recueillir ? Transmettre, lors de T1 ?

Quelles étaient les contraintes et problématiques liées à T1 ? Quels furent les aléas rencontrés

? Qu'est-ce qui est le plus important pour concevoir et réaliser T1 ? Quel fut le résultat de T1

?

Pour la tâche T2, quelles connaissances ai-je mobilisées ? En quoi le contexte influe-t-il sur T2

? Quel est l'objectif principal de T2 ? Comment l'ai-je fixé ? Quelles informations dois-je

recueillir ? Transmettre, lors de T2 ? Quelles étaient les contraintes et problématiques liées à

T2 ? Quels furent les aléas rencontrés ? Qu'est-ce qui est le plus important pour concevoir et

réaliser T2 ? Quel fut le résultat de T2 ?

etc.

A chaque jalon, quels sont les liens avec le diplôme visé ?

Exploration de la description et de l'analyse de ses acquis en s'appuyant sur le recueil progressif des informations

Expliciter le savoir en construction (Britt-Mari Barth) en traçant les prises d'information successives.

Illustration aux différentes étapes de prises d'informations :

L'étape 1, quelles informations d'entrée ? Recueillies comment ? Auprès de qui ? Qu'est-ce que

l'on peut en déduire ? Quelles recherches d'information complémentaires ? Recueillies comment ?

Auprès de qui ? etc..

Comment traduire l'information en ressources à mobiliser (Compétences, effectifs, budget,

équipements,…) Bref, tracez l'information de la naissance du processus, jusqu'à son

déclin et à sa fin.

A chaque étape, quels sont les liens avec le diplôme visé ?

Quelles sont vos responsabilités.

Expression des acquis en s'appuyant sur les méthodologies de gestion de projet

Appui de la réflexion:

- Soit sur le schéma directeur d'une gestion de projet , autrement dit le processus de changement ou de gestion de l'innovation (les missions ponctuelles, actions temporelles, variables).

Rédiger votre dossier de validation en suivant le schéma directeur recensant les étapes d'un projet -consultez ce lien- (Ref : pédagogie par projet)

- Connaitre

- Etudier, définir, programmer

- Agir, organiser, piloter

- REX , Faire évoluer

L'expérience peut être d'explorée dans le temps : tâches du projet au jour J-10, au jour J, au jour

jour+10... (avant, pendant et après les réalisations). Le candidat portera une attention

particulière aux moments clés du management de projet.

L'expérience peut aussi être décrite dans l'espace.

Concluez en revenant sur les objectifs prédéfinis du projet pour les discuter. Faites les liens

explicites avec le diplôme visé.

Expression des acquis en appuyant sur le schéma directeur d'une gestion de crise ou d'une situation-problème (les actions accidentelles)

Nous insistons particulièrement sur la démarche d'investigation raisonnée et les déplacements de l'attention du candidat expert au fil du temps. Nous l'aidons ainsi à se concentrer sur sa propre activité cognitive ( posture réflexive , penser sa façon de penser, définition du chemin d'investigation, arbre d' hypothèses ).

Nous focalisons notre questionnement sur l'attention (sensibilisation), puis sur

les intentions (appropriation), les

études

(l'exploration, la structuration), la

mise en action

(processus), l'

auto-évaluation

et les transferts.

Quels sont vos domaines d'expertise ? D'étude ? D'

expérimentation

?

Exemple de questions visant l'amplification interprétative :

- Quel est le facteur déclenchant qui a éveillé votre attention ? - Qu'avez-vous perçu immédiatement ? Qu'est-ce qui vous étonnait ? Qu'est-ce que vous ne compreniez pas ? Quels furent vos réflexes ?

- Quelles informations collectez-vous ? A quoi les avez-vous reliés ? Quels sont vos indicateurs ? Comment savez-vous qu'ils sont pertinents ? Comment les interprétez-vous ?

- Qu'avez-vous alors recherché volontairement ? Quelles étaient vos intentions ? Quelle décision avez-vous prise ?

- Généralement, quand vous faites attention, à qui, à quoi faites-vous prioritairement attention ? Et ensuite ?

- Comment savez-vous qu'il faut faire attention à ce à quoi vous faites attention ?

- Puis, sur quoi et qui avez-vous attardé, maintenu et focalisé votre attention ? Dans quel but ? Pour vous informer de quoi ? Pour étudier quoi ? Que deviez-vous mémoriser ?

- Qu'avez-vous décelé ? Compris ? Quelle décision avez-vous prise ? Dans quelle intention ?

- Alors, qu'avez-vous décidé d'approfondir ? De contrôler ? D'évaluer ? Dans quelle intention ? Quelles informations avez-vous collectées ? Quelle décision avez-vous prise ?

- Par la suite, votre attention a-t-elle changé d'orientation ? Quand ? A la suite de quoi ? Dans quel but ?

- Quelle représentation aviez-vous du but à atteindre ?

-

Quel était le

contexte

?

...

A cette étape, vous pouvez rédiger votre dossier de validation en suivant les phases d'une

résolution d'un problème consultez ce lien.

Phase de focalisation interprétative. (Ref : pédagogie par problème)

- Quand avez-vous cessé d'être attentif ?

- Comment savez-vous que votre but est atteint ?

- Quels furent les résultats ?

- Quelles leçons , tirez-vous de cette expérience ?

- De nouveaux objectifs ont-ils été définis ? Lesquels ?

- Avez-vous utilisé cette expérience dans d'autres circonstances ?

Décrire l'attention revient à

décrire

le contenu de l'attention, le mode de raisonnement et

les

stratégies

du candidat expert.

Notez qu'au fur et à mesure du questionnement, les perceptions et les prises de conscience du

candidat expert évoluent et sont de plus en plus guidées par la volonté.

Vous est-il déjà arrivé de gérer une situation-problème en sachant ni quoi faire ni comment ? Comment avez-vous identifié le quoi faire ? Comment avez-vous construit le comment faire ?

Le candidat portera une attention particulière aux moments clés de la gestion de la situation-problème. Concluez en vous demandant : quels furent les retours d'expérience ? Revenez sur les objectifs prédéfinis pour les discuter. Faites les liens explicites avec le diplôme visé.

6. Conclusion

L'

accompagnateur

, ne peut pas connaitre le domaine de compétence de l'expert aussi bien que lui (remarque

concernant aussi le

jury de validation

. Par exempl, comment pourrait-il connaitre les relations entre les blocs de compétences du diplôme et les compétences d'un pilote de Rafale ? C'est au candidat se savoir convaincre), mais il connait les attentes du diplôme visé, les

principes

directeurs des actions humaines et sait questionner pour aider à exprimer, puis à structurer.

Notre stratégie de questionnement repose sur la connaissance des structures présentes dans toutes

les actions humaines et sur notre large expérience des diplômes. Dans un premier temps, nous évitons les "pourquoi" et privilégions les

"comment" et les questions descriptives. Nous nous appuyons sur les préréfléchis du candidat, les approximations et sur

les contenus implicites pour le relancer, puis traduire par écrit les éléments significatifs de ses acquis.

Il est donc erroné de recueillir seulement les résultats obtenus par le candidat. Le principal

objectif des

entretiens d'accompagnement

est de décrire et analyser le déroulement de l'action ou toutes les étapes

conduisant à l'accomplissement d'une situation de travail, à la résolution d'un

problème

.

Dans un second temps, nous relions ces informations à chaque composante du diplôme visé.